最近気づいてしまったのだけれど、わたしはどうやら誰のことも愛せないようだ。なぜかはわからないけれど、確信がある。

黒板に綴られていく数式をノートに書き写す。この先生なら、わたしの悩みを聞いてくれるかもしれない。

やがてチャイムが鳴った。昼休みだ。わたしは教室を出ていく先生を追いかける。

「先生、ちょっとご相談があるんですが」

「いいよ。職員室で聞こうか。でも、お昼ご飯はいいの?」

「はい、食欲がなくて……」

「うーん、なにも食べないのはよくないと思うけど……。まあいいか」

話しながら歩くうちに、職員室についた。先生は自分の席に座って、隣の椅子をわたしに勧めた。

「座っていいんですか?」

「いいよ。今日、カキノキ先生はお休みだから」

わたしは勧められた椅子に座って、先生と向きあう。

「で、相談って?」

「えっと……、わたし、誰のことも愛せないみたいなんです」

「どうしてそんなことがわかるの? まだ愛する人に出逢えてないだけじゃない?」

「いや、どうしてかはわからないけれど、はっきりわかるんです」

「うーん、まあ確かに、そういう人も世の中にはいるからね……。べつに、いいんじゃない?」

先生は机の上の書類を動かしながら、そう言った。

「でも、なんだか寂しい気もするんです。誰も愛せないって……」

「じゃあさ、誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ」

「誰でもない人……、って、誰ですか?」

「だから、誰でもない人」

「誰でもない人なんて、いないでしょう?」

先生はわたしを見て、にっこりと笑った。

「さあ、どうかな? 世界は広いからね。どこかにいるかもしれないよ?」

「はあ……」

わたしは午後の授業を受けおえて、家に帰って自室に引っこんだ。やけに眠くて、制服のままベッドに寝転がる。

誰でもない人、誰でもない人……。

そのうちわたしの意識は闇の中へと沈んでいった。

わたしは海を眺めていた。波は静かだ。

「やあ」

振りかえると、黒く長い髪を垂らした中性的な顔立ちの人が立っていた。

「あなたは誰?」

わたしは思わずそう訊ねる。あたりには誰もいない。

「誰でもないよ。ボクは、誰でもないんだ」

「誰でもない人なんて、いるのかな」

「いるよ。現にボクは、誰でもないんだから」

背後から、静かな波の音が聞こえる。そういえば、一体ここはどこなのだろう。

「でも、あなたはあなたでしょう?」

彼(彼女かもしれない)は、右手で長髪をもてあそびながら、口を開いた。

「実はね、こっそり教えてあげるけど、ここはキミの夢の中なんだよ」

「え、そうなの?」

「そう。キミの夢の中のボクは、現実世界にはいない。だから、誰でもないんだ」

わたしは先生の言葉を思いだした。誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ、という。

「じゃあ、愛していい?」

「ボクを?」

「うん。誰でもないんでしょう?」

「愛してくれるのはうれしいけど……、ボクは誰でもないよ?」

彼(彼女かもしれないけれど、彼ということにしておく)は、今度は左手で髪をいじくる。

「だからだよ。わたし、誰のことも愛せないの。だから、誰でもないあなたのことなら、愛せる」

「うーん、そういうもんかなあ?」

彼は少し困ったように首を傾げる。

「きっとそうなの。ねえ、名前はなんていうの?」

「ボクは誰でもないんだから、名前だってないよ」

彼はそう言って、儚げに笑った。

「じゃあ、わたしがつけてあげる。そうだなあ……」

わたしは空を見上げた。夕暮れなのか、空は真っ赤に染まっている。

「えっと、あなたの名前はクレナイ。どうかな?」

「クレナイ……、うん、いいね。じゃあ、クレナイで。よろしくね、ミウ」

クレナイはにっこり笑って、右手をわたしのほうへ差しだす。わたしは右手をクレナイの手に重ねながら、訊ねた。

「どうしてわたしの名前を知ってるの?」

「そりゃあ、ボクはキミの夢の中にいるんだもの」

「そういうもん?」

「そういうもんだよ。さあ、一緒に海でも眺めよう」

クレナイが砂の上に座ったので、わたしもその隣に腰をおろした。

「どうして誰のことも愛せないの? 人間は醜い生き物だから?」

「そんなこと思ってないよ? 優しい人だって、たくさんいるし……」

「じゃあ、どうして?」

海は静かに波打っている。そしてどこまでも、広がっている。

「わからない。どうしてかはわからないけど、でもわたしが誰のことも愛せないっていうのは、なぜかはっきりわかるの」

「ふーん……」

クレナイはどこか納得いかないように頷いた。

「でも、まだ出逢ってないだけかもよ。愛せる人に」

「いや……、きっと、出逢えない」

わたしはきっぱりと言い放つ。

「まあ、いいけどさ。寂しくないの?」

「寂しいとは、ちょっと思う……。でも今は、クレナイがいるから」

「そっか」

静かな波の音の他に、なにも音はなかった。ふと空を見上げると、真っ青に晴れ渡っていた。わたしは携帯電話で時間を確かめようと、ポケットを探る。けれど、ポケットにはなにも入っていなかった。

「ねえ、いま何時かな? さっきまで空が赤かったから夕暮れなのかと思ってたけど、今は昼間みたいに青いよ」

「夢なんだから、時間なんてないよ。空だって気まぐれに色を変えるさ。ほら、もう一回、見上げてみて」

言われるままに空を見上げると、今度は紫色になっていた。

「へえ……」

左手に何かがあたったので見下ろすと、クレナイの右手だった。

「手でも繋がない? ボクたち、愛しあってるんでしょ?」

「クレナイもわたしのこと愛してくれるの?」

「うん」

わたしはクレナイと手を繋いだ。あたたかい。

「でもまあ、『愛します』って言って愛するものでも、ない気がするけどね……。まあ、夢だからいっか」

わたしは目を閉じて、左手に意識を集中させた。確かに、クレナイの言う通りなのかもしれない。いや、よくわからない。

「そもそもミウは、愛がなんなのか、知ってるの?」

「さあ……、知らない」

わたしは目を閉じたまま応える。

「それじゃあ、人を愛せないかどうか、わからないんじゃ?」

「愛がなんなのかは知らないけど、わたしは誰のことも愛せない、っていうのは、わかるの。うまく説明できないけど……」

そう応えて、わたしは目を開いた。

「そっか……。まあ、そこまで言うなら、そうなのかもね」

クレナイは繋いでいた手を離して、わたしを抱きしめた。

「ボクは……、ミウはいつか誰かを愛するような、そんな気がするよ」

「どうして?」

わたしはクレナイの肩に頭をのせて、また目を閉じた。なんだか、心地よい。

「なんとなく、ね」

波の音がさっきより大きい。目を開くと、目の前に海があった。びっくりしてクレナイから体を離し、辺りを見回す。クレナイとわたしは砂の上にいるけれど、左右前後、周りは全て海になっていた。

「どうしたの、ミウ?」

「どうしたの、って……。周りが全部、海になってるよ……!」

「大丈夫だよ、そんなに慌てないで。ただ……、そろそろお別れみたいだね」

「え、お別れって、どういうこと?」

「うーん……」

クレナイは困ったように唸る。

「キミはもうすぐ、目覚めちゃうから」

「そうなの? ねえ、また次の夢で会える?」

わたしはクレナイに抱きつきながらそう訊ねた。

「会えないと思うよ。ボクは、誰でもないから」

「意味わかんないよ。寂しいよ、またわたしの夢に出てきてよ」

「大丈夫、キミは目が覚めたらボクのことなんて忘れちゃうから」

波がどんどん激しくなり、クレナイを、わたしを、濡らす。

「そんなこと言わないでよ。絶対に忘れない」

「うーん、どうだろうね……」

寂しそうなクレナイの微笑みは、波に呑まれて見えなくなってしまった。

わたしはベッドの上に転がっていた。眠ってしまっていたようだ。なんだか違和感を覚えて、自分の頬に触れた。少し、濡れている。夢を見ながら、泣いていたのだろうか。

どんな夢を見ていたのか、思い出せない。

ただ、なにか大切な夢だった気がする。

またすぐに眠れば、夢の続きを見られるかもしれない。そう思って目を閉じた。けれど、眠ろう眠ろうと思うほどに、意識は冴える。

わたしは諦めて、ベッドから起き上がった。

ふと、先生に言われたことを思いだす。

——じゃあさ、誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ。

誰でもない人、なんて、どこにいるのだろう。いつか、誰でもない人に、出逢えるのだろうか。

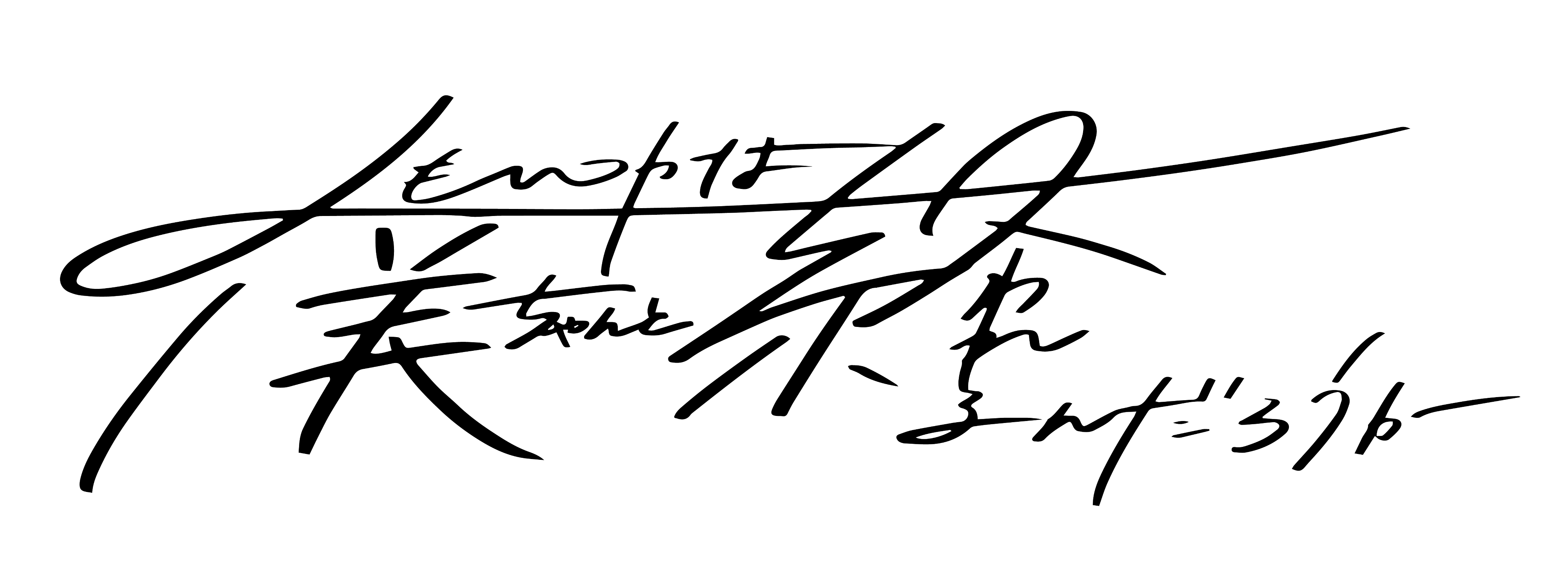

21.12.06