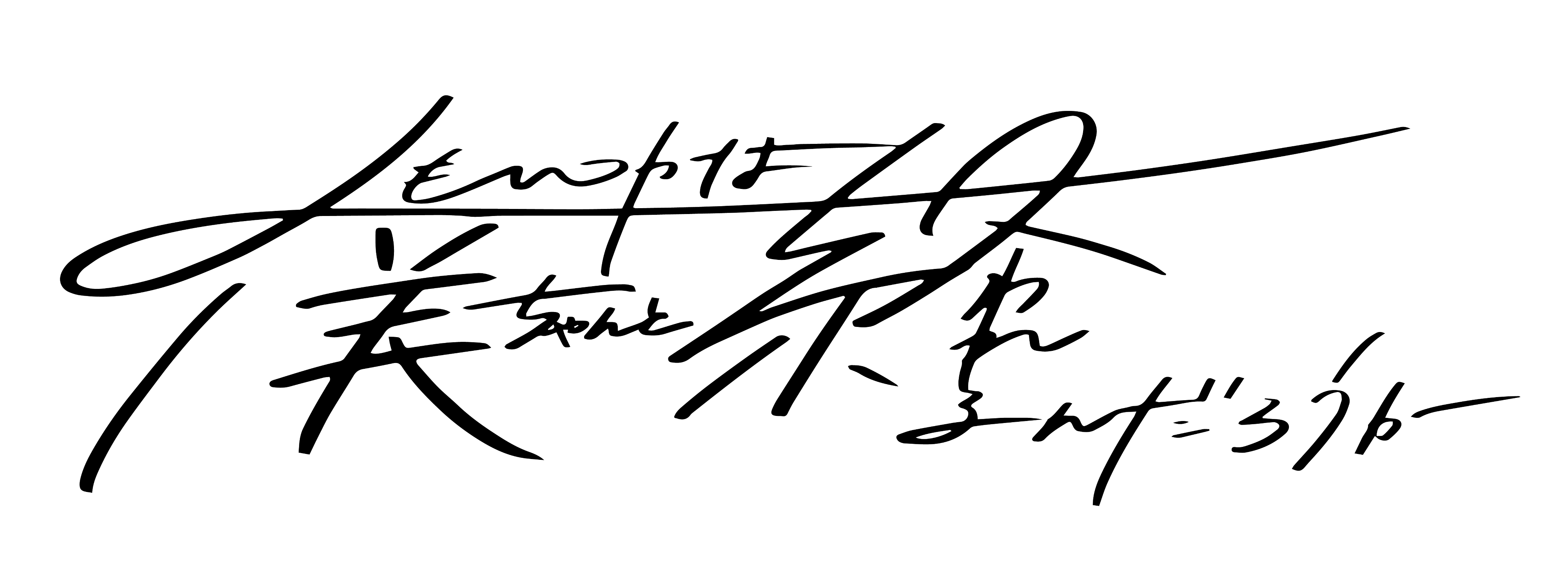

「ねえ、二十七歳になったら、一緒に死のうよ」

アコースティックギターを弾く手を止めて、呟くようにトオカが言った。床にあぐらをかいていた僕は、ベッドに腰掛けているトオカを見上げる。

「なんでまた、二十七歳……?」

「カート・コバーンが死んだ年齢だから」

そっけなく答えて、トオカはまたギターを鳴らし始めた。イントロですぐにわかる。Nirvana の “Rape Me” だ。やがてトオカは透き通った美しい声で、歌いはじめる。

僕はただただ、その歌声に聴き惚れた。

「そんなにギター上手くてさ、歌も上手でさ、それなのに二十七歳で死んじゃうなんて、もったいない」

歌い終えたトオカに、僕はそう言った。

「カート・コバーンの年齢、超えたくないの」

「なんで?」

トオカは僕の問いに答えずに、今度は “Lithium” を弾きはじめる。僕はまたトオカの奏でるギターの音と、美しい歌声に耳を澄ませた。

やがて曲が終わって、トオカはギターをベッドの端に横たわらせた。

「というかさ……、なんで一緒に死のう、ってなるのさ」

僕が訊ねると、トオカは床へと降りて、僕の真正面に正座した。

「好きだから、だよ」

「へっ……?」

真っ直ぐに目を見つめられて、そしてどこか冷たいナイフのような声でそう言われて、僕は変な声をあげてしまった。

「好き、って……、その……、トオカが僕のことを……?」

「うん」

「つまり、心中しようってこと?」

「そうだよ。君だって、そんなに長生きするつもりないでしょ?」

「そりゃあ、まあ……。なんなら今すぐ死んでもいいぐらいだけど」

なんと言ったって、この世界は生きづらすぎるから。いいことがひとつもない、なんて、言うつもりはないけれど……。

「だからさ、二十七歳まで待って、そしたら、死のう? 二十七歳になって、そして四月五日になったら、ね」

「四月五日? なんで?」

「カート・コバーンの命日だからだよ」

トオカは床から立ち上がってベッドに腰掛け、またギターを抱えた。そしてまた “Rape Me” を弾きはじめる。ただし、今度は歌わずに。

「そんなにその曲、好きなの?」

弾いている最中のトオカに、僕は問いかける。

「好きだよ。メロディもかっこいいし、歌詞も……。性犯罪への批判だとか、パパラッチへの批判だとか、いろいろ言われてるけど、わたしはそうじゃないと思うんだ」

「じゃあ、どういう意味だと思うの?」

「歪んでるんだよ。愛なんてクソくらえ。ぼろぼろに傷つけられたい……、みたいなね」

「へえ……」

それにしても、男である僕の前で、女であるトオカがその歌を弾き語りするのは、いかがなものか……、なんて、少しだけ思った。

「忘れないでよ、二十七歳の四月五日」

曲を弾きおえたトオカはそう言って、にっこりと微笑んだ。

年月が経つのは、あっという間だ。僕はもう二十七歳になって、SEとして働いていた。

トオカが「一緒に死のうよ」と言っていたことは、はっきりと覚えている。そしてそれが、四月五日だということも。

そして今日は……、四月四日。

トオカと会うことは随分少なくなったけれど、たまにメールが送られてくる。トオカは働きながらもコピーバンドを組んで、時々ライブをしているようだった。

スマートフォンが震えたので手にとって通知を確認する。トオカからのメールだった。

——約束、覚えてる? 明日だよ。わたしの家、来てね。

正直、トオカが言った「一緒に死のうよ」なんて、ちょっとした冗談だと思っていた。そしてきっとトオカは、もうそんなこと忘れている、と。

僕は、今の生活に大きな不満があるわけでもないけれど、かといってさして楽しいとも思えない。それに、先行きだって不透明もいいところだ。

——覚えてるよ。夕方まで仕事だから、そのあと行く。

僕はそう返信を送った。

——よかった。待ってるね。

トオカからの返信を確認して、僕はベッドに横たわった。

明日、死ぬんだ。カート・コバーンが亡くなった年齢で。カート・コバーンの命日と同じ月日で。

もしも彼がまだ生きていたら、どんな曲を奏でたのだろう。

そんなことをぼんやりと考えながら、僕は最後になるはずの眠りへと、落ちていった。

とうとうやってきた、二十七歳の四月五日。

僕は仕事を終えて、トオカが一人暮らししているアパートへと向かった。そしてトオカの住んでいる部屋の前へやって来て、インターホンを鳴らす。

「ほんとうに来てくれたんだ」

扉が開いて、トオカがにっこり笑った。部屋の奥へと歩いていくトオカの後ろを追いかける。

トオカはベッドの端に座って、その横をぽんぽんと叩いた。僕はトオカの隣に少し間をあけて腰掛ける。

「ところでさ……、どうやって死ぬの?」

「カート・コバーンは銃で自分を撃ったんだけど、その前に薬をたくさん飲んでたって言われてるの。銃はさすがに手に入らないからさ……、これ」

トオカはそう言って、机の上にある袋を手にとって見せた。袋の中には大量の錠剤が入っている。

「薬、か……。でも、薬いっぱい飲んだって、死ねないんじゃない?」

「これはね、普通には手に入らないやつ。まあ、ちょっとした秘密のルートで、ね……?」

トオカは袋の中の錠剤を、トオカと僕の間にあいた場所に散らばした。いったい何錠あるのだろう。たしかにとてつもない量だ。

とはいえ、ほんとうにこれで死ねるのだろうか。

「じゃあ、飲もっか。ここにあるのの半分でも、軽く致死量超えるから。きっと大丈夫だよ」

トオカは立ち上がって、冷蔵庫からペットボトルを二本持ってきた。そしてまたベッドに腰掛け、ペットボトルの片方を僕に差し出す。

そして錠剤を手掴みして、口へ放り込み、ペットボトルから水を飲んだ。

僕も同じように錠剤を手掴みして、口へ放り込む。それを水で胃へと流し込むことを、少しためらってしまった。そんな僕をよそに、トオカはどんどん薬を飲んでいく。

僕はやっと決心がついて、水を口に含み、薬を飲み込んだ。

突然、トオカは呻き声をあげてベッドの上に倒れ込んだ。

「トオカ……!?」

「ふ、ふふ……」

僕が叫ぶように名前を呼ぶと、トオカは力なく笑った。

「ねえ……、好き、だよ……。大好き、な、カート、コバーン、より、も……、君、が……、好き……、だ、よ……」

トオカの声は段々と小さくなっていった。

やがて、トオカはまったく動かなくなった。そっとその頬に触れてみると、指が凍るんじゃないかと思えるほどに、冷たかった。慌ててトオカの手首に指をあてる。どうも、もう脈を打ってはいないようだった。

さっきまで喋って、にっこり笑って、僕を好きだなんて言ってくれた、その人が、もう動かない。おそらくもう、死んでいる。

早く僕も……。

そう思って錠剤を手掴みしたけれど、どうしてもそれを口に運べなかった。

トオカ、ごめん……。僕、約束、守れそうにないや……。

僕はスマートフォンをポケットから取り出して、百十九番へと繋いだ。

ひょっとしたら、ひょっとしたら、トオカはまだ生きているかもしれない。助かるかもしれない。だから……。

トオカは結局、亡くなってしまった。

僕もあの薬を飲んだから、病院で胃洗浄を受けるハメになった。それはそれは苦しい体験だった。

あれからもう何年も経った。

トオカはこんな僕に、約束を守れなかった僕に、なんと言うだろう。

ひとつだけ言えることがあるとすれば、僕は死ぬまでトオカのことを、忘れないだろう。僕を好きだと言ってくれたことを、忘れないだろう。

そしてきっと僕は、死ぬまで後悔するだろう。気恥ずかしくて、トオカに「僕もトオカが好きだよ」と、伝えられなかったことを。

22.08.20