人気のない黒い森の中を歩いていた。周りの木には葉が生い茂っているのに、その中に一本だけ、乾涸びきった枯れ木があった。

引き寄せられるように、僕はその枯れ木へと近付いた。近付けば近付くほどに、その枯れ木の枝の至る所に、首を吊るための縄がひっかかっているのが分かった。

とは言ってもその縄たちはどれもこれも、首を吊る側の輪っかが枝に通されていてぶら下がっていた。

僕はもっとその枯れ木に近付いて、そしてそこに妙なヒトがいることに気がついた。

黒いスーツを来たそのヒトは大きな切り株に座って足を組み、右手はその足の上で握っている。その右手は黒かった。真っ暗闇のような色だった。

そしてそのヒトは左手を高く翳していた。

いや……、左手ではない。

スーツの袖からは、枯れ木が生えていた。そしてその枯れ木の枝のあちらこちらに、首を吊るための縄の輪っかが、ひっかかっている。

例えば友達が一度試したように、縄を枝にくくりつけて輪っかを垂らすのとは、逆さまの方向に。

スーツを着たそのヒトは、僕を見た。

その顔も真っ暗闇のように黒くて、なんだか僕の存在すべてが吸い込まれてしまいそうだった。けれど、なぜかそのヒトがニヤリと笑んでいるのがわかった。

目も口も見えないのに。

「吊りたいならどうぞ持っていってくださいな」

そのヒトは、見えない口で——あるいはもしかしたら、そもそも存在しない口で——そう言った。ただただその声は、なんだか優しく僕の耳朶を打った。

その言葉に甘えて、僕はひとつの縄に手を伸ばした。けれど、とても届く高さではない。

風に揺られて枯れ木も少し震え、ひとつだけ縄が動いた。そしてするりと地面に落ちた。僕はその縄に駆け寄って、拾い上げる。

「ところで、君はほんとうに吊りたいの?」

左腕から枯れ木を生やしたそのヒトが、優しい口調でそう呟いた。

「僕じゃないんですよ。吊りたがっている友達に、プレゼントしたいんです」

「ああ、それはとても素敵な贈り物だね」

相変わらず顔は見えないのに、そのヒトが優しく微笑んでいるのが、僕には解った。

拾った縄を握りしめて、僕はそのヒトに小さく手を振った。

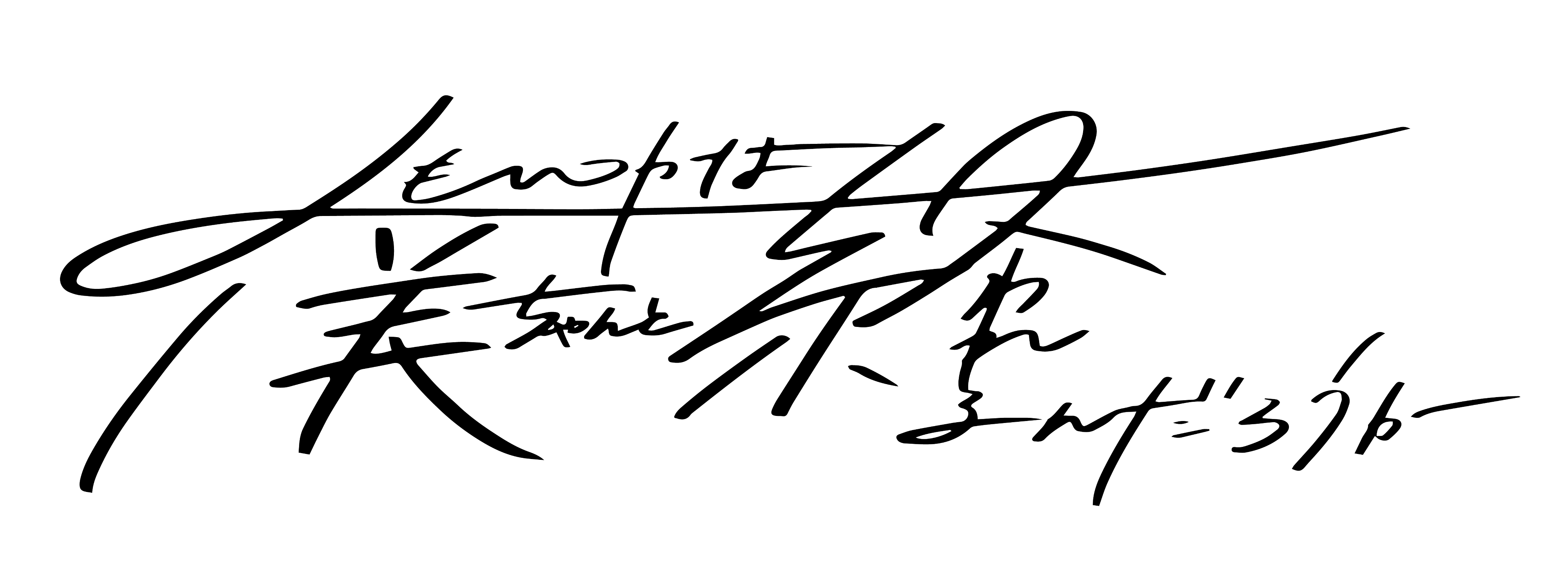

22.07.17