「ねえ……、蛹の中身って、どろどろしてるんだって……。知ってた……?」

二週間ぶりに学校へ来たわたしに、囁くように話しかけてきたのは、やっぱりツバキだった。

「いや、知らなかった」

そう応えながら、わたしは鞄を机の横に引っかける。ツバキは机を挟んでわたしの真向かいに立ち、静かに机に手をついた。

「芋虫が蛹になって、蝶々になるまでの間はどろどろしてるの……。だから、殻の中に入って、枝にくっついて、じっとしてる……」

わたしはいつもツバキと話すときのように、自分の椅子に腰掛けて彼女を見上げた。彼女の長い黒髪が、その青白い顔に陰を作る。

ツバキの言っていたことが本当なのかは分からないけれど、本当だとしたら、わたしは蛹の中身みたいなものかもしれない。一日のほとんどをベッドの上でどろどろと過ごして、殻がないからきっと蝶々になれない。ツバキはちゃんと殻のある蛹で、だからきっと素敵な蝶々になるのだろう。他のクラスメイトたちもきっと……。

ふと、自分の頬を触ってみる。確かにそこにははっきりとした輪郭がある。けれどわたしにとってそれはどこかぼんやりとしていて、このままどろどろとどこまでも広がってしまえそうな気がした。ベッドを溢れて、壁を登って、窓の隙間から溢れて、そのまま外をどこまでも広がっていく。

わたしはそこかしこで誰かに会う。蝶々に会う。地を流れてゆくわたしより、ずっと高いところで舞い踊る蝶々たち。きらびやかで、美しくて、日の光を受けてきらきらと輝く。

「あなたは誰?」

ひとりの蝶々がわたしにそう訊ねる。

「蛹の中身だよ」

わたしはそう応える。

蝶々は不思議そうにわたしを見ていて、その間も舞うことをやめない。

「蛹の中身って……、殻はどうしたの?」

「そんなもの最初からなかったんだよ」

「そんなことってあるのかしら」

蝶々は辺りを見回して、木の枝の近くへと飛んでいった。

「この子は中身があるわね……、こっちの子も……」

そんな呟きがかすかに聞こえてくる。

その間にもわたしのどろどろはどんどん広がっていく。いつのまにか花の咲き乱れる野原の上を滑っていた。

「ねえ、私があなたの殻を探してあげるよ」

さっきの蝶々が飛んできて、近くの黄色い花に止まりながらそう言った。

「殻なんていらないよ。わたしはずっと、ずーっと、このままなの」

「蝶々になりたくないの?」

「なれないんだよ。わたしは蝶々には、なれない」

蝶々は悲しそうな目でわたしを見下ろした。

ドアをノックする音で、わたしのどろどろはベッドの上にさっと戻り、人間の形になった。気怠さが身体中を締め付ける。

もう一度、ドアがノックされた。もう寝ていることにして無視してしまおうか……、と思ったら、ドアが開かれた。わたしは仕方なくベッドから降りて、母親の立つ廊下へ歩き出す。

「起きてたなら返事してちょうだい」

疲れ切った声で母親がそう言った。

「ごめんなさい、頭がぼーっとしてて……」

「カワウチ先生から電話よ」

母親は右手に持っていた受話器をわたしに差し出した。わたしが仕方なくそれを受け取ると、母親はドアから離れて、きっと居間に戻っていったのだろう。わたしは部屋のドアを閉めて、ベッドに腰掛けた。

思わず溜息を吐いてから、保留ボタンを押して受話器を耳にあてた。

「変わりました、クロキユウリです」

「こんばんは、クロキさん。カワウチです」

「こんばんは」

カワウチ先生は少し黙って、それから言った。

「とても大事な話があるから、明日どうしても学校に来て欲しいんだけれど、大丈夫かな?」

学校には行きたくない……。そんなわたしの心を見透かすように、彼は続ける。

「教室に来る必要はないよ。保健室の先生に話を通して、奥にある部屋を使わせてもらうから。あまり誰にも会わずに済むと思う」

そこまで言われたら、もう拒否権はないような気がした。

「わかりました、行きます……」

「ありがとう、じゃあ十時がいいね。僕はその時間に授業がないし、他の生徒たちは授業中だし。十時に保健室の前で待ってるから」

「はい、十時ですね。わかりました」

「じゃあ、よろしくね。遅刻しないようにゆっくり休んで」

「そうですね、おやすみなさい」

「おやすみ」

そして電話は切れた。わたしはふうーっと長い溜息を吐いてしまう。

受話器を持ったまま、居間へ行った。母親はやはりそこにいて、何かテレビ番組を観ていた。

「電話はどうだった?」

「明日学校に来いって……、だからもし起きてこなかったら、七時に起こして」

「わかった、七時ね」

受話器を元に戻して、わたしは部屋に戻る。そして、またベッドの上に転がった。壁に掛けてある時計を見ると、十九時を少し過ぎたところだった。今から寝ればさすがに寝坊はしないはず……。けれど、眠れるかどうかはまた別の問題だ。

とりあえず部屋の電気を消して布団を被る。そしてわたしはまた、どろどろと輪郭を失って流れ出してゆく。

空は青く、日も高かった。今は何時だっけ……。舞い飛ぶ蝶々たちを見ながらどんどん流れてゆく。

「ねえ、蝶々になったら飛べるのよ?」

さっきの蝶々が黄色い花から舞い上がって、そう語りかけてくる。

「色んなものを上から見下ろすのって、とても素敵よ。それに、花の蜜を吸えるようにもなるの。とっても美味しいのよ」

ひらひらと羽をはばたかせる蝶々をぼんやり見上げる。

「飛んでみたくない?」

「分からない……」

「分からない?」

蝶々はまた不思議そうにわたしを見る。

十時の五分前ぐらい前に保健室の前に着くと、そこにはすでにカワウチが立っていた。

「おはよう。来てくれてありがとう」

そう言いながら彼は保健室の扉を開けて入っていく。わたしも重たい足を引きずりながらそれに続く。保健室の先生がこちらに目を向けた。

「おはようございます」

「おはようございます……」

挨拶を返しながら、部屋の奥の仕切りの向こうへ歩いていくカワウチの後ろを着いていく。保健室登校すらしたことのないわたしは、保健室の奥に仕切りがあることを初めて知った。

カワウチが小さな机の横にある小さな椅子に腰かけたので、わたしもその向かいにもう一つ置かれている椅子に腰をおろした。

「大事な話っていうのが、ちゃんと学校に来なさい、ってことだったら、それは聞けません」

わたしはカワウチが何か言う前に、と思ってさっと声を発した。

「いや……、君はハルヤマさんと仲が良かっただろう?」

彼の口から、予想外の言葉が飛び出す。

「仲が良かったというか……、唯一の話し相手ではありますけど。と言っても、いつも彼女からわたしに話しかけて来ますね」

わたしはツバキの顔を思い出しながら、言葉を選ぶ。

「実は数日前から、ハルヤマさんが行方不明になっていてね……。君なら何か知っているんじゃないかと思って」

「行方不明……? いえ、何も知りません」

「そうか……。実は彼女が行方不明になる前の日に、手紙を預かったんだ。今度クロキさんが学校に来たら渡してほしい、と」

そう言いながら彼はカバンから薄い青色の封筒を取り出した。そしてわたしのほうへと差し出す。

「もちろん中を勝手に見たりはしてない。ただ、もしその手紙に行方が書いてあったら教えてほしいんだ」

「はあ……」

わたしは封筒を受け取った。しっかりと糊で封がされている。カワウチがカバンから今度は鋏を取り出してわたしへ寄越す。ここで読めってことですか? そう言いかけて、やめた。家で読んでまたカワウチに報告して……、というのはどう考えても面倒だったからだ。鋏を受け取り、封筒の端を少しずつ切る。

「ただ、君が学校に来るのはいつになることやらわからないからな。仕方なく呼び出したんだ」

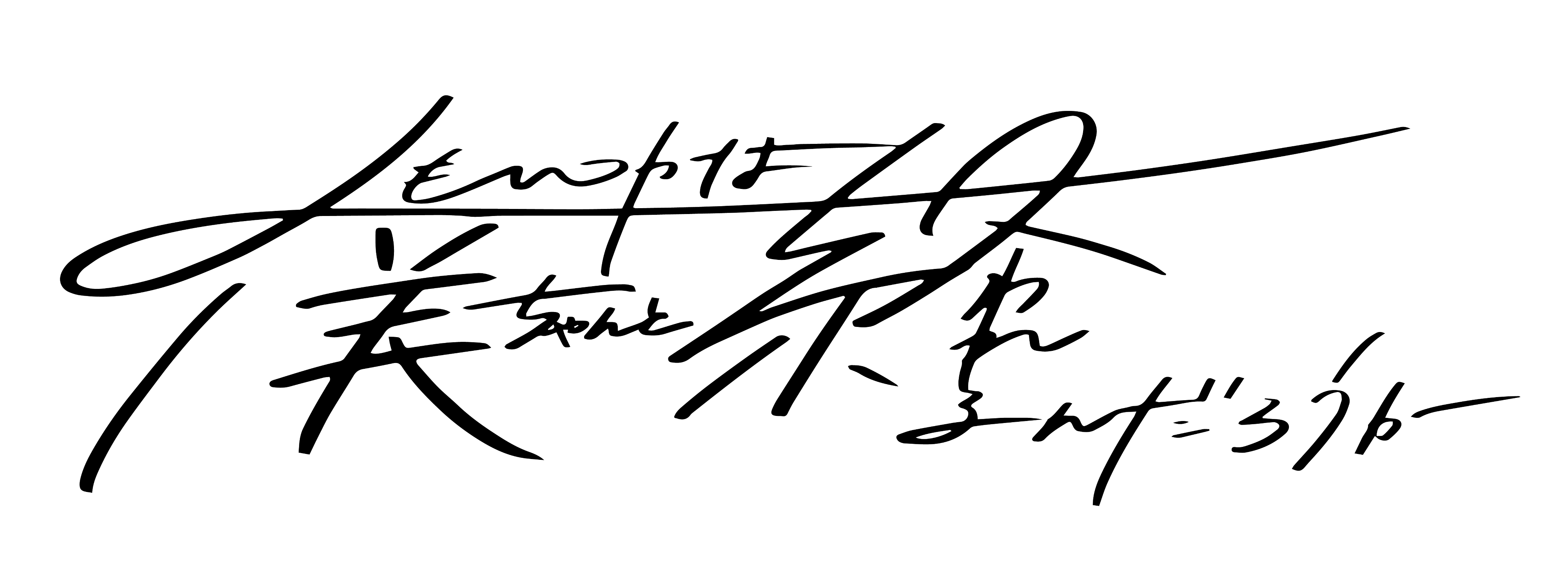

封筒の中から出てきたのは、やっぱり薄い青色の手紙だった。そこに濃い青色のインクで綺麗な文字が並んでいる。

「私、蝶々になるの。あなたもならない? 一緒にどこまでも飛んでいきたいな」

手紙にはそれだけが書かれていた。わたしはそれを二度三度と目で追い直して、途方に暮れる。あまりにも意味がわからないし、なによりカワウチになんと言うべきなのか。

「どうだ?」

「えっと……、特に行き先だとかは書いてないですね」

仕方なくわたしは言葉を濁した。

「じゃあ、その……、死ぬとかそういうことは……」

「ああ、それもないです。安心してください」

「そうか……。まあ、じゃあこれ以上は訊かないでおく」

わたしはほっと胸を撫でおろす。

「今日はわざわざすまなかったな。無理に教室に行く必要はない。ただ、もしハルヤマさんと連絡が取れたら、電話でいいから知らせてくれないか」

「わかりました」

多分一生連絡がつくことはない、わたしにはそんな気がしたが、それを彼に伝えるのはやめておくことにした。

「じゃあ、わたし帰りますね」

「ああ、気をつけて」

わたしはカバンにツバキからの手紙をしまい、鋏をカワウチに渡して、立ち上がった。失礼しました、と保健室の先生に声をかけてから部屋を出た。お疲れさま、という声が後ろからかすかに聞こえた。

わたしは制服のままベッドの上に身を横たえた。すぐに体はどろどろになり、窓の隙間から流れ出していく。青白い蝶々がこちらへ寄ってきた。

「はやく……、ユウリも蝶々になろう……?」

「ツバキ? ツバキなの?」

「そうだよ……」

蝶々になったツバキは微笑みながらわたしの近くを舞っている。

「わたしには殻がないから、蝶々にはなれないよ」

「そんなことない……。殻があるのに、気づいてないだけ……」

「でも見てよ、わたしのどろどろ、どんどん広がってる」

わたしの体はどろどろとどこまでも広がる。いつの間にか海辺にまで来ていた。このまま行けばそのうち、地球全体を覆ってしまうかもしれない。

「おかしいな……、蛹には殻があるはずなのに……」

ツバキが呟く。

「わたし、きっとみんなとは違うの。変なの」

「そう……?」

どこまでも、広がる。もしかしたら宇宙まで、宇宙の端まで。

「じゃあ、それでもいい……、私と一緒にどこまでも行こうよ……」

「そうだね、それもいいかも」

わたしはそう答えて、広がり続けた。ツバキはずっとついてくる。

広がる、広がる、どこまでも。ツバキがそばにいてくれるなら、大丈夫。

一緒に行こう、どこまでも。

21.09.16