あの子がわたしに好意を抱いていることになんとなく気付いてしまったのは、いつだっただろうか。もう二年ぐらいまえのことかもしれない。確か、大学一年の半ば辺りだったから。

人に好かれるのは気持ちよかったり、気持ちよくなかったり、する。

いつしかあの子の好意が、友人へのものではなくて恋愛感情なのだと分かってしまった。

恋愛対象として見られることが、わたしはとても苦手だ。むしろ嫌悪感を抱くほどだった。相手の性別も年齢も容姿も性格も、関係ない。

愛も恋も、大っ嫌いだ。

だから段々と、わたしはあの子の好意が怖くなってしまった。

あの子が怖いのではなくて、あの子の好意が、怖い。それはどんどん悪化して、いつからかわたしは毎晩、嘔吐を繰り返すようになった。

理屈も理由もない。嫌なものは嫌だ。誰も愛したくないし、誰にも愛されたくない。友情はまだマシだけれど、恋愛はもう、駄目なのだ。

喉が痛い。吐くものが胃液しかなくなった頃から、それは酷くなった。

もうほんとうに、耐えられそうにはない。

それでも卒業するためだけにわたしは大学へ通う。大学に通えば必ずあの子にあってしまう。あの子の、キラキラしていて切ないような寂しいような、あの視線が突き刺さってしまう。

吐き気を抑えながら、無駄に広いキャンパスのプロムナードを歩く。ベンチでカップルなのであろう二人の学生が肩を寄せあっているのを見て、酸っぱいものがこみ上げてきそうになる。

自分が恋愛するのも恋愛対象になるのは堪えがたいほどに嫌で、他人の恋愛を見ているのもそれほどではないにしろ、どうしても気分が悪くなってしまう。

羨ましさの裏返し、なのだろうか……。

いや違う、違う、違う。

「私ね、お花が好きなの。花言葉も、とっても素敵だから、大好き」

不意に背中にかけられたふんわりとした声。顔を顰めそうになるのを堪えながら振り返ると、あの子がいた。

「花言葉に詳しいの?」

「詳しいかな……、でも大好きだよ。好きな花の花言葉は大体知ってるよ」

無視するのも申し訳なく、わたしが訊ねると、あの子はどこかうっとりするようにそう言った。

花言葉。それは勝手に人間が後付けしただけのものだ。けれど、確かに美しい花言葉はたくさんある。

美しくない花言葉も、ある。

「ねえねえ、好きなお花、何?」

ふんわりとした声に甘ったるさが混じる。わたしは少し俯いて、考えこむフリをした。

「オモワナグサ……、かな」

「ええ、オモワナグサ? あのお花の花言葉、寂しいよ……」

ああ、知ってるんだ、オモワナグサの花言葉。最近は割とどこにでも咲いているから、それほど不思議なことでもないかもしれない。

寂しい花言葉。

そんなことはない。わたしはあの花言葉が好きだ、大好きだ。だって、わたしにぴったりだから。

「ねえ、オモワナグサって漢字でどう書くか知ってる?」

「いや……」

完全に甘ったるさだけになった声で訊ねられ、わたしは胃液を押し戻すように唾を飲み込みながら、答える。わたしは花に詳しくないし、花の漢字名にはもっと詳しくない。

「オモワナグサはね、勿れっていう字に想うっていう字に草、なんだよ」

「ああ、そうなんだ……」

勿想草、か。

ああ……、ワスレナグサの「忘れる」が「想う」になるのか。たしかに、言われてみればしっくり来る。

一限目は一般教養で、あの子とは違う講義だから多少はラクだった。問題は次の講義だ。同じ学科の人間が一緒に受けるものだから、あの子から逃げようがない。それにいつも通り、目ざとくわたしを見つけて隣に座るだろうから。

嫌いなわけじゃ、ない。ただただあの甘ったるい好意に耐えられないだけだ。

……と、自分に言い聞かせる。でもきっと、あの子が隣に座っても、あの甘ったるい好意さえ感じ取ることがなければ、吐き気なんて催さない。事実、入学してしばらくはそうだったのだから。

あの子のことはただの友達だと思っていたし、あの子が話しかけてくるのはむしろ嬉しいぐらいだった。

けれど……。あの子のわたしへの友情はいつしか、恋愛感情に変わっていった。

あの子が嫌いなわけじゃない。相手が誰だろうと、甘ったるい好意が耐えられないだけ……。

なぜわたしは「あくまでも愛や恋が嫌なだけだ」と、自分に言い聞かせているのだろう。ふと、そんなことを思う。

ほんとうはただただあの子が嫌いなだけか、ただただ他人が嫌いなだけかもしれない。けれどそれを認めるのは嫌だった。

——綺麗事、みたいなものだろうか。

ぼんやりと次の教室へと歩いていたら、チャイムが鳴った。

もう、欠席してしまおう。体調が悪いということにして。事実、愛だとか恋だとかについて考えているうちに、嘔吐感はますます堪えがたいものになっていた。

だからと言って今すぐ家に帰るのもなんだか気が引けて、滅多に学生の来ない場所へと足を運んだ。手入れされているのか不思議なほどに草が生えていて、わたしはそこがなんとなく心地よかった。

——オモワナグサが咲いていた。

わたしはゆっくりと、その赤い花びらに近付いた。血液のような赤。鮮血ではなくて少し酸化したような、血液の赤。

そう……、ほんとうはここにオモワナグサが咲いているのを知っていたから、わたしの足はここへ来たのだろう。

そっとしゃがみ込んで、その花を何本か摘みとった。茎が千切れるときに、小さな悲鳴が聴こえたような気がした。

数本のオモワナグサを握って、わたしは今行われている講義の教室へ向かった。

講義が終わって、教室からぞろぞろと学生達が出てくる。その中に紛れていたあの子はやっぱり目ざとくわたしを見つけて、駆け寄ってきた。

「どうしたの、欠席なんて珍しいよね?」

「んー、ちょっと、体調悪くて」

「大丈夫?」

わたしは頷いた。それ以上何か言われる前に、さっと数本のオモワナグサを差し出した。

「え……?」

「プレゼントだよ。花束みたいに豪華じゃないけど。わたしの好きな花……、だから」

あの子の顔が、曇った。

だって、この花の花言葉を知っていて、それがとっさに頭に浮かんだから、だろう。

「それって、オモワナグサ、だよね……。その、花言葉……」

寂しい花言葉。わたしにとってはこれ以上ないほどに素敵な、花言葉。

わたしはにっこり笑って、あの子の手に赤い花たちを押し付けた。

「私を、想わないでください……」

あの子が呆然と呟く声に、なんだかわたしは安堵してしまった。

オモワナグサの花言葉は、「私を想わないでください」だ。わたしを、想わないでください……。そんなわたしの勝手な願いを、花に託したのだ。

あの子は泣きそうな顔を伏せて、そしてわたしに背を向けた。

なぜだろうか。その背中を見ていると、安堵しながらも心のどこか奥の辺りが、きしきしと痛むような気がした。

翌日、あの子の態度の豹変ぶりは、さすがにわたしの想像を超えていた。あの子はわたしの隣へやって来て、冷たく鋭い声を放った。

「もう私に話しかけないでね。あなたのこと、大っ嫌い」

瞳からは生気がなくなって、もう別人にしか思えなかった。

ショックを与えるだろうということは想像に難くなかったけれど、さすがにこんなに態度が変わるとは思っていなかった。

「二度とあなたのこと、想ったりしないから」

あの子はいっそう冷たい声でそう言って、すたすたとわたしから離れていった。

安堵するべきだ、これでもう吐き気ともおさらばだ。

——わたしは他人から、愛情をかけられるべき存在では、ないのだから。

その日の一限目はあの子も取っている講義だったけれど、わたしの隣には誰も座らなかった。

あれから何日経っただろう。「二度とあなたのこと、想ったりしないから」というあの子の言葉が脳内にリフレインする。

なぜか、涙がこぼれた。

やっぱりわたしは、ほんとうは、誰かに愛されていたかったのかもしれない。けれどそんなの認めたくない……。乱暴に涙を拭っても、また次の涙がこぼれてくる。

涙を目から吐き出すのって、口から胃液を吐き出すのよりも苦しいんだ……。

そんなことを、わたしは初めて知った。

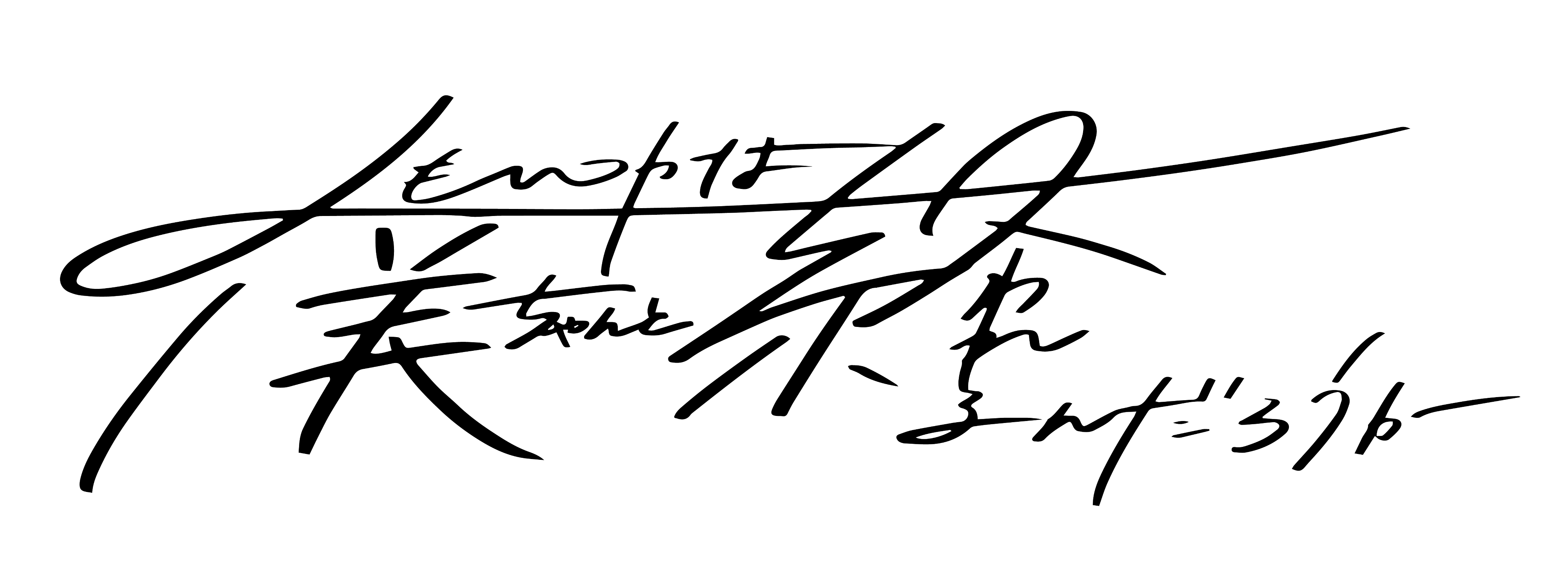

22.08.11